Sprechen wir über kritische Ressourcen, sprechen wir immer auch über Recycling. Die gegenwärtige weltpolitische Lage hat uns in Erinnerung gerufen, dass Recycling nicht nur aus ökologischer Sicht sinnvoll ist, sondern wesentlich dazu beitragen kann, resilientere Lieferketten aufzubauen. Unterstützt durch Analysen der LBST hat der Hydrogen Council zusammen mit der Weltbank bereits 2022 einen Überblick geliefert, welche kritischen Materialien in der Wasserstoffwirtschaft genutzt werden.

Der Fokus lag dabei auf den absoluten Knappheiten der Rohstoffe. Doch dieser globale Blick vernachlässigt die Herausforderungen, denen insbesondere Europa gegenübersteht, wenn die Globalisierung weiter zurückgedreht wird. Denn klar ist: Nur ein Europa, das den eingeschwungenen Zustand einer zirkulären Gesellschaft zumindest weitgehend erreicht, ist überhaupt in der Lage, nachhaltig zu wirtschaften. Recycling ist dabei der entscheidende Schritt.

Autoindustrie: EU macht Druck, Hersteller mauern

Die europäische Politik wirkt auf vielen Ebenen und bereits seit Jahren auf eine Stärkung der Kreislaufwirtschaft hin. Dazu gehören neben Recycling auch Mindestquoten und klare Verantwortlichkeiten bei den Inverkehrbringern, zum Beispiel in der WEEE-Richtlinie für Elektro- und Elektronikgeräte, der Batterierichtlinie und der Altfahrzeugrichtlinie. In der Praxis wurden die Regeln aber häufig übergangen, unter anderem durch illegale Entsorgung und Ausfuhr.

Auch die gesamte europäische Automobilindustrie wurde ihrer Verantwortung nicht gerecht. Im April dieses Jahres verhängte die Europäische Kommission Kartellstrafen von fast 460 Millionen Euro, da sich die Automobilindustrie über einen Zeitraum bis 2017 über einen Zeitraum von fast zehn Jahren ihrer Verantwortung entzogen hatte, für angemessenes Recycling ihrer Fahrzeuge zu sorgen. Bemerkenswert ist dabei vor allem die innerhalb der Brancheherangezogene Begründung. Diese unterstellte pauschal, dass das Recycling für die Schrottverwerter per se wirtschaftlich sei und somit marktwirtschaftliche Interessen „automatisch“ zu ausreichendem Recycling führen würden. Daher brauche sich die Automobilbranche nicht weiter damit befassen.

Katalysator ist Filetstück des Fahrzeug-Recyclings

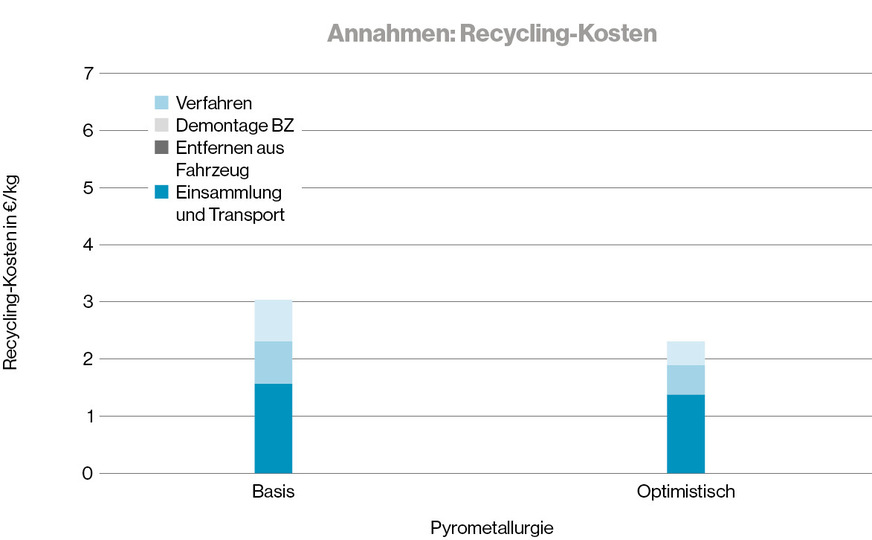

Fraglos konnten in der Vergangenheit Unternehmer mit dem Recycling von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren Geld verdienen. Wesentliche Einnahmequelle war und ist hier der potenzielle Materialwert, insbesondere der Abgas-Katalysatoren mit ihrem relativ hohen Platin- und Rhodiumgehalt. Der Vorteil bei der Wiedergewinnung dieser Edelmetalle ist die Anwendung des einfachsten Recyclingverfahrens, nämlich die vollständige Verbrennung mit nachfolgender Laugung, kurz pyrometallurgisch genannt. Es führt zu Recyclingkosten von nur 2,30 bis 3,00 Euro pro Kilogramm Schrott. Kostentreiber ist hierbei nicht der Prozess als solcher, sondern die Sammlung und der Transport des Schrotts zur Recyclinganlage.

Doch bei den anderen Komponenten wird es schwieriger. Stähle und Kupferströme werden zum Beispiel bei häufigem Recycling zunehmend verunreinigt und unterliegen so einem allmählichen Wertverlust. Sie sind dann nicht mehr in der exakt gleichen Anwendung einsetzbar.

Um ein solches Downcycling durch Kreuzverunreinigung – oder durch andere Ursachen – zu verhindern, muss ein Recyclingprozess technisch relativ aufwendige Prozessschritte durchlaufen. Das beste Verfahren dafür ist hydrometallurgisch, also „laugend“. Die damit verbundenen Kosten sind mit etwa 4 bis 5 Euro pro Kilogramm Schrott höher. Insbesondere die weitergehende manuelle Aufbereitung und der Einsatz von teuren Laugungschemikalien treiben die Kosten. Im Gegenzug kann eine höhere Vielfalt an Materialien, darunter auch nicht-metallische, zurückgewonnen werden.

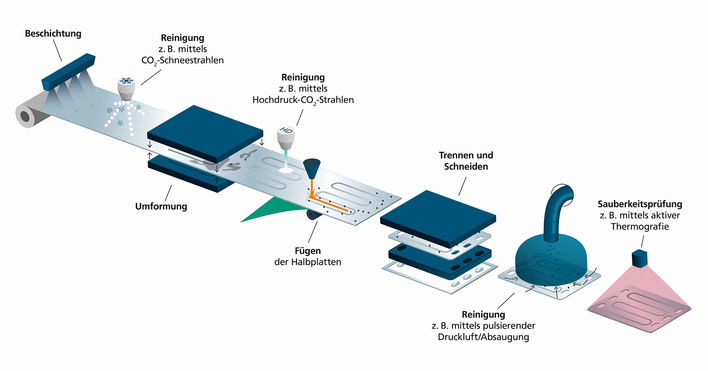

© LBST

Brennstoffzellen: Platinmenge entscheidend

Wenn Fahrzeug-Katalysatoren attraktiv für die Recycler sind, lassen sich also auch Brennstoffzellenstacks aus Fahrzeugen in Zukunft prinzipiell wirtschaftlich recyclen?

Um sich dieser Frage zu nähern, hat das Team der LBST zunächst überschlagen, unter welchen Preisszenarien und welchen Platinbeladungen kostendeckendes Recycling möglich wäre. Im Basisszenario wurde ein Stack angenommen, der mit rund 0,26 g/kW in etwa der Platin-Beladung eines Toyota Mirai der ersten Generation entspricht.

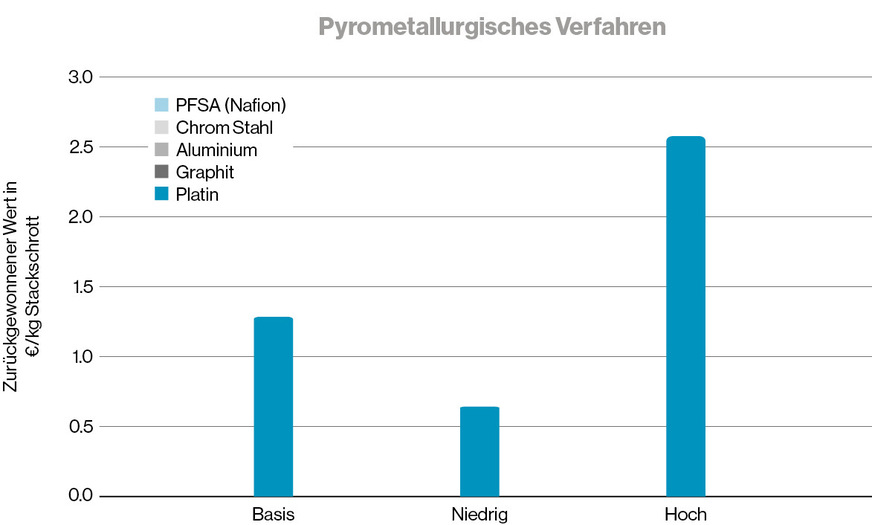

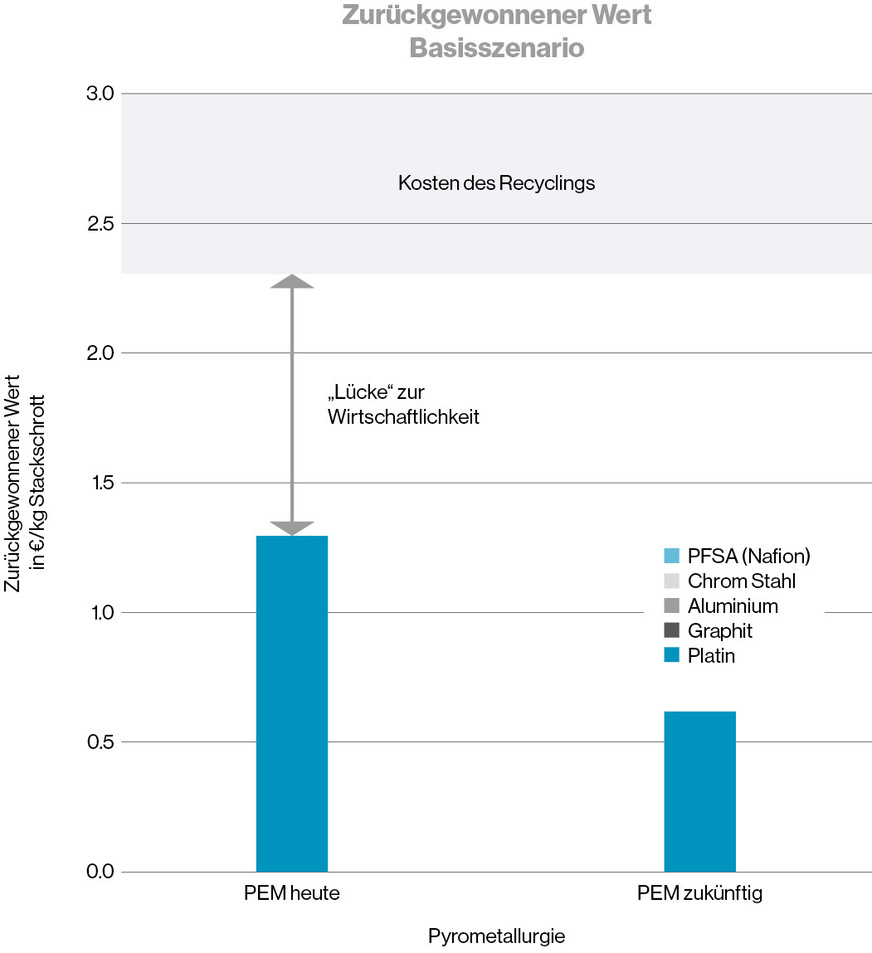

Die zugrunde liegenden Recyclingquoten, also die technische Effizienz, sind insbesondere für Platin sehr hoch. Unabhängig vom gewählten Recyclingverfahren liegen sie bei annähernd 95–100 %. Dies gilt jedoch nicht für Komponenten aus Graphit, das nur im hydrometallurgischen Verfahren zurückgewonnen werden kann. Abbildung c zeigt, dass unter Verwendung des hier beispielhaft gewählten pyrometallurgischen Verfahren der potenzielle wiedergewinnbare Wert eines Brennstoffzellenstacks zum allergrößten Teil im eingesetzten Platin liegt.

Auch die Rohstoffpreise prägen den Wert des recycelten Materials – und diese schwanken. Die Entwicklung der Rohstoffpreise ist aufgeschlüsselt nach drei verschiedenen Preisszenarien. Das Basisszenario „Basis“ entspricht heutigen Preisen, etwa 32 Euro pro Gramm beziehungsweise 1.000 Euro pro Unze Platin. „Hoch“ entspricht historisch hohen Preisen von 64 Euro pro Gramm, was eher unwahrscheinlich ist. „Niedrig“ entspricht historisch niedrigen Preisen von etwa 16 Euro pro Gramm Platin. Geht man davon aus, dass Verbrennungsmotoren zunehmend von Elektroantrieben verdrängt werden, ist dieses Szenario recht wahrscheinlich, da dann der Nachfragepeak überschritten wäre. Pro Kilogramm demontiertem Stackschrott könnte somit je nach Platinpreis ein Wert zwischen etwa 0,50 und 2,50 Euro zurückgewonnen werden.

Stackrecycling wahrscheinlich nicht wirtschaftlich

Doch die Platinmenge ist keine Konstante. Die Anwendung von Platin in einer Brennstoffzelle ist für den Hersteller zunächst ein Kostenfaktor. Es ist daher allgemein akzeptiert, dass eine gesamtoptimierte Brennstoffzelle in Zukunft weniger Platin enthalten wird. Betrachtet man eine solch optimierte Brennstoffzelle, wie sie zum Beispiel das US Department of Energy 2020 beschrieb, enthält diese nur noch 0,125 g Platin pro kW. So stellt man fest: Die Kosten für das Recycling könnten die zurückgewinnbaren Werte in Zukunft bei weitem übersteigen (Abbildung c).

Dies trifft bereits für den Fall eines unveränderten Platinpreises zu (Basisszenario). Geht man davon aus, dass dieser langfristig weiter fallen wird, ist wirtschaftliches Recycling allein auf Basis des Platinwertes nicht möglich.

Bevor man Schlüsse zieht, sind noch weitere Faktoren für die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Durch die Anwendung hydrometallurgischer Methoden können zusätzliche Werte zurückgewonnen werden. Beispielsweise beschäftigen sich mehrere Projekte in Europa aktiv mit der Rückgewinnung von Ionomeren, die Horizon-Förderung beinhaltet dafür eigens einen Themenkomplex.

Außerdem lassen sich weiterhin Stahl- und Kupferkomponenten eines Brennstoffzellenfahrzeugs als Ganzes recyclen. Dies reduziert die Kosten, die im gewählten Beispiel vollständig dem recycelten Stack zugerechnet sind. Trotzdem: Die Kosten für das Recycling eines Brennstoffzellenfahrzeugs werden aller Wahrscheinlichkeit nach über den rückgewinnbaren Werten liegen.

Weniger ist nicht immer besser

Wo der individuelle betriebswirtschaftliche Anreiz fehlt, um insbesondere die Kosten für das oben erwähnte Einsammeln und Transportieren der Brennstoffzellenstacks zu tragen, kann auch der regulatorische Rahmen das nur bedingt auffangen.So bleibt auch die Aussage unseres geschätzten ehemaligen Kollegens Werner Zittel aus dem Jahr 2012 gültig, als er in einem Fortschrittsbericht für den Klima + Energiefonds Österreich warnte, das Recycling von Metallen „zunehmend problematisch [sei], da ihre effizientere Nutzung auch den Metallgehalt in den entsorgten Produkten verringert“. Werden die Mengen noch kleiner und sind irgendwann nur noch Spuren des Elements enthalten, kommt man auch technologisch an Grenzen. In der Folge daraus steigt die Wahrscheinlichkeit für Dissipation des Platins: Es verschwindet aus dem Rohstoffkreislauf und landet letztlich doch auf Deponien oder einfach in unserer Umwelt.

Was ist die Lösung? Eine zirkuläre und damit resiliente europäische Wirtschaft ist darauf angewiesen, fundamentale Handlungsmaximen zu hinterfragen und die Entwicklung eines Produkts wirklich vom Ende her zu denken. Der zusätzliche Parameter „Wirtschaftlichkeit im Recycling“ könnte die Gesamtoptimierung verändern, zumal ein immer weiter minimierter Platingehalt auch auf Kosten von Performance und Lebensdauer geht. Inspiration für ein Kreislaufmodell könnten Großkatalysatoren in der Industrie liefern, die schon heute in einer Art Mietmodell angeboten werden. Dort haben die Hersteller ein großes Interesse, ihr Platin zurückzuerhalten.

Lässt sich dieser Ansatz auf Brennstoffzellenstacks übertragen? Welche anderen Ideen gibt es? Diskutieren Sie mit uns: linkedin.com/company/hzwei-magazin/