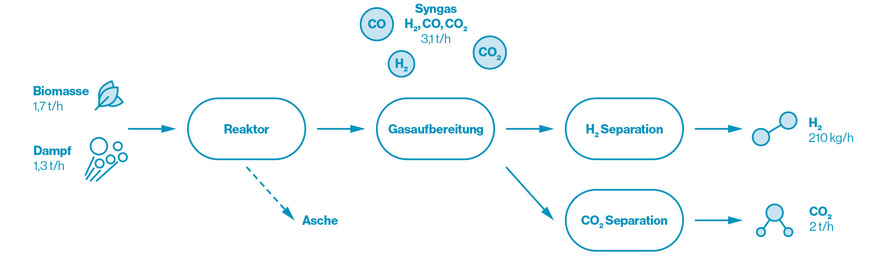

Regional verfügbare biogene Ressourcen wie Holzreststoffe und andere holzartige Biomasse werden meist nur ineffizient als Brennstoff genutzt. Dabei gibt es effizientere Nutzungspfade. Wie diese Stoffe durch Skalierung und gezielte Anordnung bereits bekannter und bestehender Prozessschritte dazu beitragen können, Wasserstoff und klimaneutrales CO2 herzustellen, zeigt das Projekt „AblaPyro“. Hierzu wurde der Bau einer Demonstrationsanlage vorbereitet.

Diese Technologie zur Produktion von „grünen Molekülen“ basiert auf der thermochemischen Gaserzeugung in einem Hochtemperatur-Festbettvergaser. Dabei wird holzartige Biomasse unter Zugabe von Wasserdampf bei Temperaturen von über 1.000 °C in ein wasserstoffreiches Synthesegas umgewandelt. Anschließend wird das Synthesegas gereinigt und gekühlt. In einem Wasser-Gas-Shift-Prozess wird der Wasserstoffgehalt durch die Umsetzung des im Gas enthaltenen Kohlenmonoxids weiter erhöht. In den folgenden Schritten wird der CO2-Anteil des Gases abgeschieden und der Wasserstoff aufgereinigt.

H2 für Brennstoffzellen, CO2 für die Lebensmittelindustrie

Bei der Auslegung der Prozesskette für das Demonstrationsvorhaben wurden sämtliche für den Betrieb der Anlage benötigten Prozessschritte sowie die gesamte notwendige Peripherie-Infrastruktur berücksichtigt.

Das Verfahren umfasst folgende Prozessschritte:

• Anlieferung der verschiedenen Fraktionen von Biomasse

• Gaserzeugung und Aufbereitung der erzeugten Produkte

• Abfüllung der beiden erhaltenen Produkte:

1. verflüssigtes CO2 in einer

Qualität, wie es die Lebensmittelindustrie benötigt.

2. verdichteter gasförmiger Wasserstoff mit einer Reinheit für den Einsatz in Brennstoffzellen.

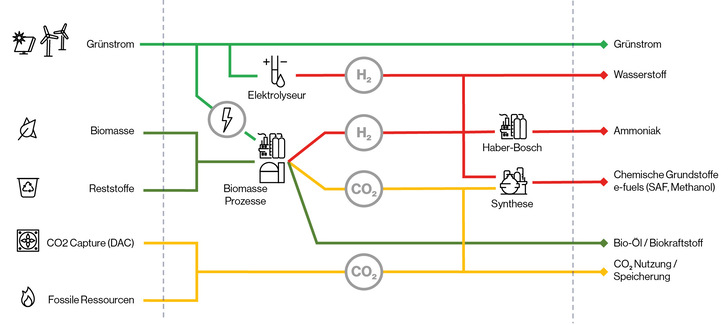

Diese Prozesskette wurde vom deutschen Patent- und Markenamt als innovativ und neu eingestuft und ist Grundlage für das erteilte Verfahrenpatent (DE102024101643B3). Parallel dazu hat der TÜV SÜD Industrie Service GmbH die technische Plausibilität des Verfahrens validiert. Das Vorhaben wurde in Lüneburg projektiert, das zur Metropolregion Hamburg gehört und über eine gut ausgebaute Infrastruktur verfügt. Für die Transformation fossiler Energieträger, um klimaneutrale Grund- oder Kraftstoffe zu erzeugen, wird neben Wasserstoff auch CO2 benötigt. Speziell die chemische Industrie, die Luftfahrtbranche und die internationale Schifffahrt stehen vor der Herausforderung, ihre benötigten Kraftstoffe zu defossilisieren und zugleich wettbewerbsfähig zu bleiben.

Grundlastfähige Anlage produziert Wasserstoff für 8€/kg

Der Zusammenhang der Economy of Scale wurde bereits in einem frühen Stadium ergänzt um die Einflussfaktoren der Biomasseverfügbarkeit und der Möglichkeit, die erzeugten Produkte zu wirtschaftlichen Preisen zu vermarkten. Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde eine Produktionsanlage konzipiert, die aus 22.500 t/a Biomasse 1.600 t/a biogenen Wasserstoff und 15.000 t/a biogenes CO2 herstellt. Die Anlage ermöglicht die Produktion von Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Gestehungskosten von rund acht Euro pro Kilogramm und ist darüber hinaus grundlastfähig. Im Gegensatz zur Elektrolyse ist sie nicht auf Wind- oder Sonnenstrom angewiesen.

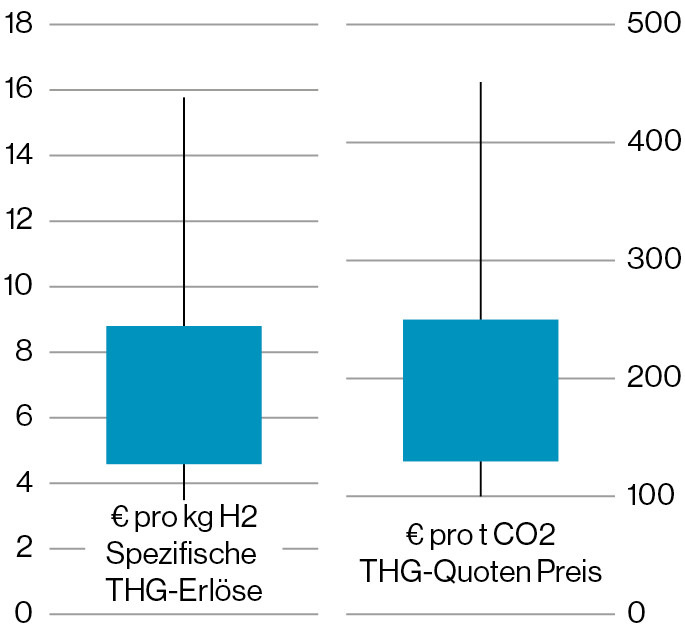

Für den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage ist auch der Handel mit Treibhausgas-Zertifikaten (THG-Quote) wichtig. Der produzierte biogene Wasserstoff verfügt über negativ anzurechnende Emissionen im THG-Quotenhandel, so dass Zusatzerlöse von drei bis sieben Euro pro Kilogramm Wasserstoff entstehen. Unter bestimmten Voraussetzungen können somit bereits heute wasserstoffbetriebene Lkw ohne Zusatzkosten mit dem produzierten Wasserstoff betrieben werden. Die Investitionskosten für eine First-Mover-Demonstrationsanlage belaufen sich auf knapp 55 Millionen Euro. Angesichts einer errechneten Profit-Marge im deutlich zweistelligen Bereich ist das Projekt für Investoren interessant.

Die erarbeiteten wirtschaftlichen Ergebnisse wurden im Rahmen einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung durch die EY-Parthenon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft analysiert und validiert. Neben den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen für das Demonstrationsvorhaben untersuchte der Projektpartner IfaS (Institut für angewandtes Stoffstrommanagement der Universität Trier) auch die Auswirkungen des Vorhabens auf die regionale Wertschöpfung. Die Nutzung regionaler Biomasse, lokaler Infrastrukturen und Lieferketten im Anlagenbetrieb sowie die regionale Verwendung des produzierten Wasserstoffs führen zu einer hohen regionalen Wertschöpfung.

Das Potenzial von Biomasse

Die gesellschaftliche Akzeptanz des Vorhabens wurde im Rahmen des Projekts vom Competence Center für Erneuerbare Energien (CC4E) der HAW analysiert und in Podiumsdiskussionen öffentlich erörtert. Die eingesetzte Biomasse sowie der für den Betrieb von Elektrolyseuren verwendete Strom unterliegen den strengen Auflagen der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie RED III. Das verhindert, dass die Nutzung von Biomasse mit der Lebensmittelproduktion, der Biodiversität und Nachhaltigkeitszielen in Konkurrenz steht. Zudem dürfen durch Anbau und Ernte keine zusätzlichen Quellen von Treibhausgasemissionen entstehen.

Klärschlamm, Altholz und nicht recycelbare Kunststoffe haben erste Testdurchläufe zur Synthesegasproduktion bestanden und bieten ein breites, wirtschaftlich interessantes Anwendungsfeld der Technologie. Ein weiterer Aspekt, der im Allgemeinen noch viel zu wenig beachtet wird, ist die Produktion von klimaneutralem, biogenem Kohlenstoff in Form von CO2. Der Einsatz von klimaneutralem Methanol als Basis für Kraftstoffe im Flug- und Schiffsverkehr sowie für chemische Grundstoffe gewinnt für den Klimaschutz zunehmend an Bedeutung.

Betreiber von Pilot- und Demonstrationsanlagen zur Produktion von Wasserstoffderivaten fragen sich bereits jetzt, wie der benötigte nicht-fossile Kohlenstoff für den Betrieb ihrer Anlagen bereitgestellt werden kann. Zur nachhaltigen Verwertung der in unserem Demonstrationsvorhaben eingesetzten Biomasse gehört auch die industrielle Nutzung des darin enthaltenen Kohlenstoffs.

Von der Machbarkeitsstudie zur Umsetzung

Um die im Projekt erarbeiteten Ergebnisse zu verwerten, hat sich ein Konsortium aus mehreren Firmen gebildet: Bionon UG, A.H.T. Syngas N.V. und Bioenergy Concept GmbH. Ziel des Konsortiums ist der Bau und Betrieb einer Demonstrationsanlage. Diese soll in den Jahren 2027/2028 in Betrieb genommen werden und dem Wasserstoffhochlauf in Lüneburg die notwendigen Impulse verleihen, damit sich die Region zu einer Wasserstoffwirtschaftsregion entwickeln kann. Die weitere Umsetzung des Vorhabens könnte zu einem Win-Win-Win-Projekt für die Region, die regionale Wirtschaft sowie die beteiligten Unternehmen und Investoren führen.

© Bionon

Biogener Wasserstoff

Wasserstoff, der aus biogenen Einsatzstoffen gewonnen wird, wird als „biogener Wasserstoff“ bezeichnet. Regulatorisch ist dieser als „fortschrittlicher Kraftstoff“ eingeordnet.

Mögliche Produktionsverfahren sind die Biogas- bzw. Biomethanerzeugung, die Pyrolyse oder die Vergasung von Biomasse.

Die einzusetzende Biomasse ist dabei in der RED III und in der 38. BImSchV eindeutig und streng definiert. Das bedeutet, dass Anbaubiomasse, wie beispielsweise Mais, nicht eingesetzt werden kann. Auch eine Änderung der Landnutzung durch den Abbau von Biomasse wird verhindert.

Für die Herstellung von biogenem Wasserstoff können hingegen Reststoffe aus der Forstwirtschaft und forstbasierten Industrien genutzt werden. Dazu gehören Grünschnitt aus der Landschaftspflege sowie Sägemehl und Kalamitätsholz. Ebenso können Gülle, Mist, Nussschalen, Bagasse (zellulosehaltige Reststoffe aus der Zuckerrohrverarbeitung) und Klärschlamm verwendet werden.

Durch die Abscheidung und industrielle Nutzung des enthaltenen CO2 (CCU), beispielsweise bei der Herstellung von Schiffs- und Flugkraftstoffen, kann biogener Wasserstoff negative Treibhausgasemissionen erreichen. Aufgrund des steigenden Bedarfs an klimaneutralen Kraftstoffen für den maritimen Sektor und den Luftverkehr sowie an chemischen Grundstoffen für die Industrie wird biogenes CO2 einen immer wichtigeren Stellenwert einnehmen. Neben der CO2-Abscheidung aus der Luft (DAC) bietet es einen zusätzlichen Weg zur Klimaneutralität.

Biogene Rohstoffquellen werden heute oftmals nicht ganzheitlich genutzt (Wärme- und/oder Stromproduktion ohne CO2-Nutzung). Diese Quellen sollten durch die stoffliche Umwandlung in Form von „grünen Molekülen” vollständig genutzt werden. Da biogener Wasserstoff unabhängig von Wind- und Solarstrom produziert wird, ist er grundlastfähig und steht dauerhaft zur Verfügung. Die etablierten regionalen Infrastrukturen und Lieferketten für Biomasse stärken zudem die regionale Wertschöpfung.

Nutzen statt verschmähen!

Biogener Wasserstoff, Biomethan und biogenes CO2 müssen endlich den politischen und gesellschaftlichen Stellenwert in der Energiewende erhalten, der ihnen zusteht. Biomasse allein reicht für die Erreichung der Klimaneutralität nicht aus. Eine Energiewende, die auf biogene Prozesse und Produkte verzichtet, wird jedoch nicht erfolgreich sein.

© Bionon

Biogenen Wasserstoff stärken!

Biogener Wasserstoff ist nicht mit konventionellen Biokraftstoffen gleichzusetzen. Seine Herstellungsverfahren sind wesentlich aufwendiger. Zudem sind die Herstellungsanlagen noch nicht so weit verbreitet. Im Gegensatz zu konventionellen Biokraftstoffen entstehen bei der Verwendung von biogenem Wasserstoff keine lokalen THG-Emissionen. Der in der Biomasse enthaltene Kohlenstoff wird im Herstellungsprozess abgeschieden und verdrängt fossiles CO2 in industriellen Prozessen.

Zur Marktaktivierung von Wasserstoff und grünen Gasen, die aus biogenen Reststoffen gewonnen werden, sollten im Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der RED III folgende Aspekte berücksichtigt werden:

• Biogener Wasserstoff benötigt weiterhin eine Mehrfachanrechnung im THG-Quotenhandel.

• Der Mindestanteil von biogenem Wasserstoff (fortschrittlicher Kraftstoff), der in Verkehr gebracht werden muss, muss erhöht werden.

• Der Anwendungsbereich von biogenem Wasserstoff im THG-Quotenhandel muss auf alle Fahrzeuge ausgeweitet werden, also nicht nur auf Straßenfahrzeuge, sondern auch auf Schienen- und Wasserfahrzeuge.

Die THG-Quoten müssen bis mindestens 2045 fortgeschrieben werden.

• Differenzierung von biogenem Wasserstoff und Biokraftstoffen bei der Verwendung als Schiffs- und Flugkraftstoff, bei den Erfüllungsoptionen und der Anrechenbarkeit von THG-Emissionen.

Um biogenen Wasserstoff (und Biomethan) gegenüber fossilen Einsatzstoffen wettbewerbsfähig zu machen, sollten sie bei der stofflichen Nutzung in Industrieprozessen gemäß der ETS-2-Richtlinie bzw. dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) eine Mehrfachanrechenbarkeit der THG-Einsparungen erhalten.

![Wasserstoff-Gestehungskosten [€/kg]](/sites/default/files/styles/aurora_default/public/aurora/2025/09/477938.jpeg?itok=OHzkYQpO)

© Bionon

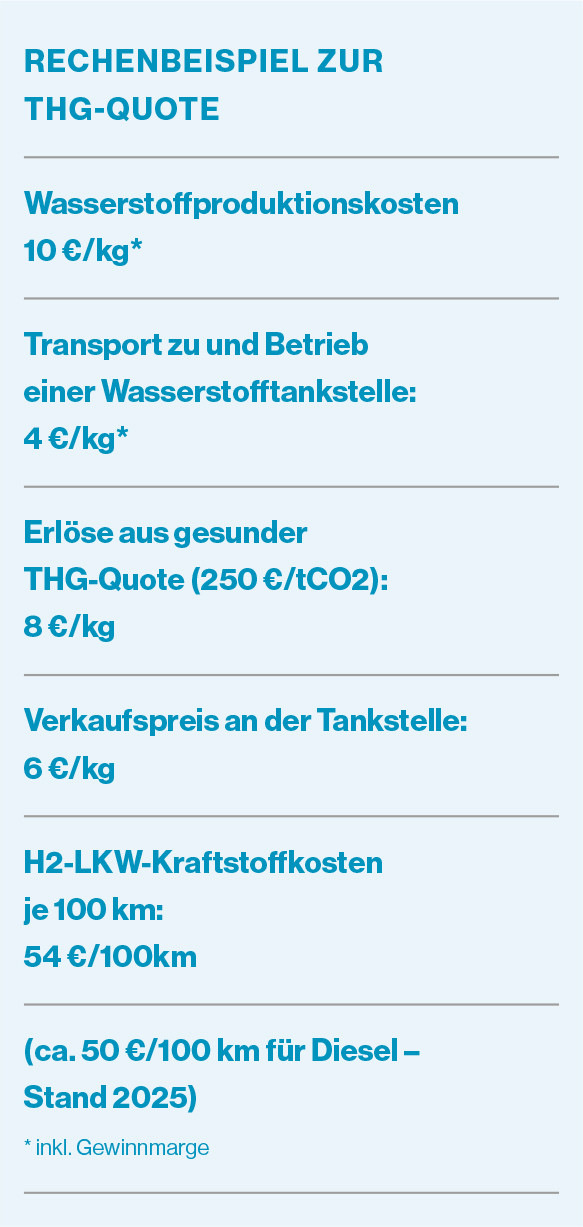

THG-Quotenhandel: Wichtiges Marktinstrument für den Wasserstoffhochlauf

Der THG-Quotenhandel ermöglicht den wirtschaftlichen Betrieb von Wasserstoffprojekten, ohne dass die Gestehungskosten durch staatliche Investitionsförderungen gering gehalten werden müssen. Der Quotenhandel führt zu Zusatzerlösen beim Verkauf von klimaneutralem Wasserstoff und senkt somit die Verkaufspreise, auch bei höheren Gestehungskosten. Dies erhöht die Akzeptanz bei den Verbrauchern.

In diesem Jahr müssen 10,6 Prozent des Energiegehalts der auf den Markt gebrachten Kraftstoffe klimaneutral sein. Wer diese Mindestquote nicht erfüllt, muss über den Zertifikatehandel CO2-Zertifikate kaufen. Wer hingegen mehr klimaneutrale Kraftstoffe verkauft und die Mindestquote überschreitet, kann den darüber hinausgehenden Anteil in Form von Zertifikaten verkaufen.

Zur Erfüllung werden die verschiedenen Produktionsverfahren (z. B. RFNBO, biogener Wasserstoff und Biodiesel) unterschiedlich gewertet. Die THG-Einsparung von RFNBO wird dreifach, die von biogenem Wasserstoff doppelt angerechnet.

Durch die Abscheidung und industrielle Nutzung des biogenen CO₂ kann bei der Produktion von biogenem Wasserstoff eine negative Emission erzielt werden, wodurch die THG-Einsparung höher ausfällt als bei RFNBO. Dadurch wird die Benachteiligung von biogenem Wasserstoff bei der Mehrfachanrechnung kompensiert.

In der Vergangenheit führten Betrugsfälle zu einem Verfall der Preise für THG-Zertifikate. Dadurch wurden Wasserstoffprojekte unwirtschaftlich bzw. die Verbraucherpreise stiegen unwirtschaftlich an.

Im Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der RED III sollen die Schlupflöcher, die den Betrug ermöglicht haben, nun geschlossen werden.

Um dieses Ziel noch effektiver zu erreichen, hat die „Initiative Klimabetrug Stoppen“ ein Positionspapier veröffentlicht. (https://carbonleaks.de/pressemitteilung-red-iii)

Darüber hinaus sollte im THG-Gesetzgebungsverfahren darauf geachtet werden, dass alle klimaneutralen Optionen zur Marktaktivierung von Wasserstoff fair und anhand der Emissionen berücksichtigt werden:

• Die Mehrfach-Anrechnung von biogenem Wasserstoff muss weiter bestehen bleiben.

• Biogener Wasserstoff sollte nicht nur auf Straßenfahrzeuge anrechenbar sein, sondern auf den gesamten Verkehrssektor.

• Eine dauerhaft wirtschaftlich wirksame THG-Quote von 200 bis 250 € pro Tonne CO2-Äquivalent ist entscheidend, um die benötigte Planungssicherheit für Investitionen in den Klimaschutz zu gewährleisten.

Daher ist es umso wichtiger, dass die RED III und die Gesetze zur Stabilisierung der THG-Quote zügig verabschiedet werden und am 1. Januar 2026 in Kraft treten.