Sechs Millionen Lkw, die jährlich für 300 Milliarden Kilometer 60 Millionen Tonnen Diesel benötigen, sind europaweit täglich unterwegs. Sie benötigen jährlich 700 TWh Energie und emittieren rund 200 Megatonnen CO2 pro Jahr. Das zumindest besagen Zahlen von Daimler Truck aus dem Jahr 2024.

Da Wasserstoffmotoren und Brennstoffzellen-Antriebe im Vergleich zum batterieelektrischen Antrieb auf Langstrecken und bei schweren Lasten noch immer einen Vorteil haben, setzen Hersteller von Lkw auf diese Technologie, um ihre Fahrzeuge zu dekarbonisieren.

Cellentric will Standards setzen

Daimler Truck hat sich 2021 mit der Volvo Group zusammengetan, um beim Thema Brennstoffzelle zu kooperieren, sich die Kosten zu teilen und vor allem einen zertifizierten Standard zu schaffen, an dem letztlich die gesamte Branche nicht vorbeikommen soll. Im März 2021 erwarb Volvo für 0,6 Mrd. Euro 50 Prozent an der Daimler Truck Fuel Cell. Gemeinsam gründeten sie das Unternehmen Cellcentric, dessen Geschäftszweck es ist, ein Brennstoffzellsystem für Fernverkehr-Lkw zu entwickeln, zu produzieren und zu vermarkten. Seither arbeiten in Nabern, Stuttgart-Untertürkheim, Esslingen und im kanadischen Burnaby 700 Experten für das Joint Venture und haben 700 Patente hervorgebracht.

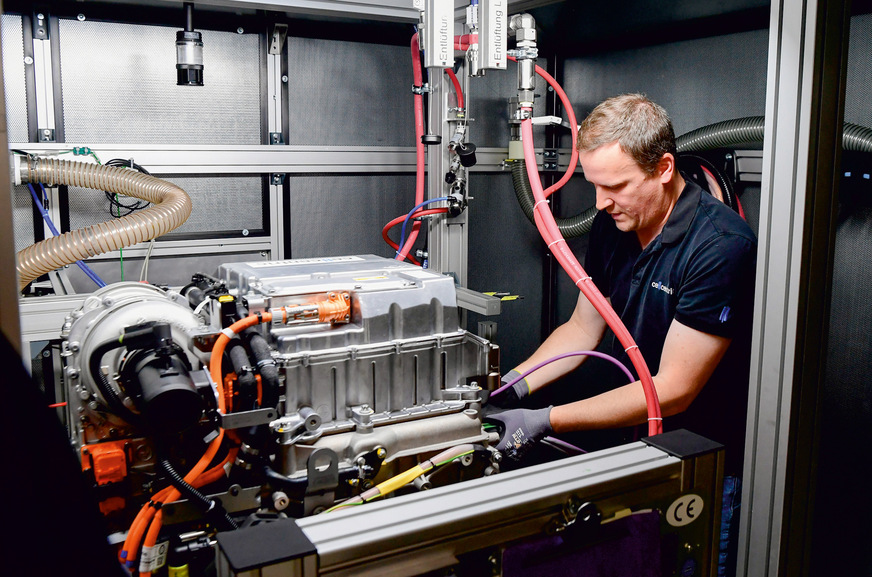

Im Juni 2024 hat Cellcentric in Esslingen die Pilotproduktion von Brennstoffzellen aufgenommen – direkt an der B10, auf 10.300 Quadratmetern Produktions- und Lagerfläche inklusive Büros und mit 100 Beschäftigten. Mit den ersten Brennstoffzellen werden Lkw-Prototypen ausgestattet. Zugleich soll eine starke Automatisierung bei hoher Qualität und späterer Recyclingfähigkeit entwickelt werden, die ab 2026 eine Großserienproduktion im nahen Weilheim ermöglichen soll.

Referenzprojekt für Lieferkettenaufbau

Das Bundesverkehrsministerium sowie die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz fördern seit diesem Jahr Daimler Truck mit 226 Millionen Euro, um eine Flotte mit 100 Wasserstoff-Lkw aufzubauen. Diese soll ab Ende 2026 bei fünf Referenzkunden, darunter Amazon, in den Dauerbetrieb gehen. Die Förderung deckt zwei Drittel der Kosten. Das ist nach EU-Recht zulässig, da es sich um Important Project of Common European Interest (IPCEI) handelt. Im Daimler-Werk Wörth werden diese Trucks gebaut. Mit deren Einsatz werden dann in Betrieb und Wartung Erfahrungen gesammelt.

Das Referenzprojekt soll auch den Aufbau einer Lieferkette ermöglichen: Die elektrischen Antriebsachsen kommen aus dem Daimler-Werk in Kassel, der „Teck-Tower“ aus Mannheim und die Brennstoffzellen von Cellcentric aus Esslingen. Ein Teil der Montage erfolgt wiederum im Daimler-Werk in Gaggenau.

Unterkühlter Wasserstoff soll Kosten senken

Basis für das Projekt ist die weiterentwickelte Sattelzugmaschine GenH2 Truck, die bereits in Wörth gefertigt wird. Für die Förderung sprach vor allem die Variante mit unterkühltem Flüssigwasserstoff (subcooled liquid hydrogen, sLH2), die gegenüber gasförmigem Druckwasserstoff deutlich preisgünstiger und leistungsfähiger sei. Die Kühlung auf etwa -260 Grad Celsius soll Abdampfen verhindern und druckloses Betanken ermöglichen, bei noch geringerem Volumen.

So sollen die Fahrzeuge in Leistung und Reichweite mit konventionellen Verbrennern mithalten können, wie Daimler Truck im September 2023 auf öffentlichen Straßen unter realen Bedingungen mit 1.047 Kilometern Reichweite zeigte. Bisher stehen in Wörth und in Duisburg jeweils eine Flüssigwasserstoff-Tankstelle (sLH2) zur Verfügung, was für die fünf Referenzkunden ausreichen soll.

© Cellentric / KD Busch.com

Tankstellenausbau erfordert Kooperationen

Infrastruktur ist für batterielektrische Fahrzeuge ebenso wichtig wie für Wasserstoff-Lkw. Erfreulicherweise investierten die Energieversorger in die Ladeinfrastruktur in dem Maße, wie der ZEV-Bestand wachse, heißt es von Daimler. Zudem gingen die Betreiber in Vorleistung, um sich künftige Märkte zu erschließen.

Beim Wasserstoff ist es komplexer. Für die sLH2-Tankstellen arbeitet Daimler seit vorigem Jahr mit der Linde Engineering zusammen. Deren Technologie ermöglicht, dass 80 Kilogramm Wasserstoff, die für 1.000 Kilometer Reichweite nötig sind, binnen zehn bis 15 Minuten getankt werden können. Eine Lieferkette für Flüssigwasserstoff will Daimler Truck zusammen mit Kawasaki Heavy Industries aufbauen. Dafür unterzeichneten die Unternehmen 2024 eine Absichtserklärung.

Was gasförmigen Wasserstoff und Busse betrifft, kooperiert Daimler Buses seit 2024 mit H2 Mobility Deutschland. Laut Gorbach waren europaweit 2024 erst 50 Wasserstoff-Tankstellen verfügbar. Der Bedarf, so Daimler-Truck-Vorstand Andreas Gorbach, liege 2030 bei 2.000. Demnach müssten monatlich 25 neue Wasserstoff-Tankstellen installiert werden.

Auch manche Regionen und Kommunen treiben die Wasserstoff-Infrastruktur voran. Die Stadtwerke Stuttgart (SWS) haben seit April 2025 in die Produktion von grünem Wasserstoff im Stuttgarter Hafen 50 Millionen Euro investieren, davon 16,6 Millionen gefördert von Region, EU und Land. Ab Dezember 2026 sollen hier jährlich 1.200 Tonnen Wasserstoff aus Strom von Wind und Sonne produziert werden. Mit diesem Treibstoff werden Brennstoffzellen-basierte Busse, Lkw und Binnenschiffe betankt. Die Menge entspricht vier Millionen Litern Diesel, die 15.000 Tonnen CO2 emittiert hätten.

Via sieben Kilometern Pipelines, die parallel ab sofort entlang des Neckars verlegt werden, wird der Wasserstoff vom Green Hydrogen Hub Stuttgart (GH2S) mit seinen vier Elektrolyseuren zu den jeweiligen Tankstellen transportiert. Die befinden sich im SSB-Busdepot in Gaisburg, im Neckarhafen in Hedelfingen und in einer Lkw-Tankstelle in Obertürkheim. Laut SWS-Geschäftsführer Peter Drausnigg gab es fünfmal so viele Anfragen für den Wasserstoff, wie die SWS letztlich liefern können. Mit der bei der Elektrolyse entstehenden Abwärme würden zudem 1.200 Haushalte versorgt. Zwei weitere Hubs plant das Land Baden-Württemberg in den Regionen Ulm-Reutlingen und Rhein-Neckar.

Betriebskosten müssen sinken

Ab 2039 will Daimler Truck dann in Europa, den USA und Japan nur noch CO2-neutrale Nutzfahrzeuge anbieten – passend zu der Vereinbarung mit Kawasaki, den Güterverkehr zu dekarbonisieren. Ob das gelingt, ist eine Frage der Technologie, der Kosten und der Infrastruktur. Einen batterieelektrischen Antrieb hat Daimler Truck mit dem eActros 600 schon im Markt.

Doch in der Kostenfrage müssen beide Technologien noch nachlegen. Daimler-Truck-Vorstand Andreas Gorbach sagt: „Lkw sind Investitionsgüter, die sich über ihre gesamte Laufzeit rechnen müssen.“ Wenn allein schon die 600-kWh-Batterie für den Lkw doppelt so teuer sei wie der Diesel-Antrieb, müsse das ZEV seine Vorteile im Betrieb ausspielen. 2024 kostete die kWh an der Ladestation aber noch 70 Cent und das Kilo Wasserstoff zehn bis 15 Euro. Gorbach: „Attraktiv werden die Alternativen bei 40 Cent beziehungsweise vier bis fünf Euro.“ Deshalb müssten übergangsweise die Lkw-Maut und die Diesel-Steuer einerseits und staatliche Fördergelder andererseits die Preisdifferenz ausgleichen. Eine CO2-basierte Maut müsse in ganz Europa eingeführt werden, und etwa 20 Prozent der Einnahmen müssten in den Aufbau von Ladestationen und Wasserstofftankstellen investiert werden, heißt es in eine Blogbeitrag von Gorbach. Der Automotive-Manager sagt auch: „Generell muss Mobilität teurer werden, weil wir die Umweltfolgen mit einpreisen müssen.“