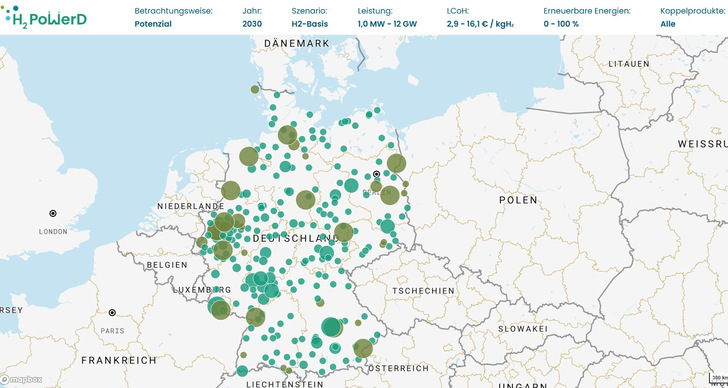

Der im Projekt „PoWerD" entwickelte Atlas steht ab sofort kostenlos zur Verfügung. Er identifiziert und bewertet potenzielle Standorte für die Erzeugung von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse und dessen Nutzung in verschiedenen Industriebranchen und im Verkehrssektor.

Die Projektpartner analysierten dabei den Wasserstoffbedarf von Industrien wie der Chemie- und Stahlindustrie sowie des Verkehrssektors, insbesondere für Busse und Züge. Zusätzlich flossen die regionale Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und die mögliche Nutzung der Koppelprodukte Sauerstoff und Wärme in die Bewertung ein.

„Die Nutzung der Koppelprodukte Wärme und Sauerstoff in kommunalen Kläranlagen trägt zur Nachhaltigkeit des Gesamtsystems bei, indem die Kläranlagen ihren Energieverbrauch durch den Einsatz von Elektrolysesauerstoff im Reinigungsprozess reduzieren sowie den ökologischen Fußabdruck der Reinigungsprozesse verbessern können", erklärt Prof. Heidrun Steinmetz vom Fachgebiet Ressourceneffiziente Abwasserbehandlung der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU).

Der Atlas berücksichtigt auch Transportkosten, die notwendige Verdichtung des Wasserstoffs und die künftige Entwicklung einer Wasserstoffinfrastruktur in Form von Pipelines. Zudem werden Standorte im Stromnetz identifiziert, die einen netzdienlichen Betrieb ermöglichen.

Norddeutsche Standorte bieten laut der Analyse deutliche Kostenvorteile. Clara Büttner, Teilprojektleiterin an der Hochschule Flensburg, erklärt: „Im Stromnetz finden sich daher geeignete Standorte für größere Elektrolyseure vor allem im Norden und insbesondere in der Nähe von Offshore-Verknüpfungspunkten." Der Grund liegt in der besseren Verfügbarkeit von Windenergie, während die Unterschiede bei der Sonneneinstrahlung weniger bedeutsam sind.

Die Verwertung von Koppelprodukten wie Abwärme und Sauerstoff kann die Wasserstoffkosten senken, ist aber kein entscheidender Faktor für die Standortwahl. Wichtiger ist das geplante deutsche Wasserstoff-Kernnetz. „Ideal sind Elektrolysestandorte häufig auf Arealen ehemaliger fossiler Kraftwerke oder Industrieparks, die über eine gut ausgebaute Infrastruktur verfügen", sagt Jochen Behrens, Projektleiter am Fraunhofer ISE.

Für ländliche Regionen sieht Klaus Stolzenburg, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Planet, Potenziale: „Der Atlas zeigt, dass das Potenzial in der Fläche vor allem durch den Einsatz von Wasserstoff im öffentlichen Personennahverkehr entsteht."

Kim Kanitz, Projektingenieurin bei Green Planet Energy, betont den praktischen Nutzen: „Der Atlas schafft eine fundierte Grundlage für die ganzheitliche Projektplanung, indem er regionale Erneuerbare Potenziale, Infrastruktur und Nutzungsmöglichkeiten verbindet. Damit ermöglicht er eine umfassende Betrachtung, die entscheidend ist, um systemdienliche und kosteneffiziente grüne Wasserstoffprojekte in Deutschland erfolgreich umzusetzen."

Der Atlas richtet sich an Projektierer, Energieversorger, Kommunen und Behörden. Er liefert wichtige Kennzahlen für Investitionsentscheidungen wie die mögliche Elektrolysekapazität, Wasserstoffgestehungs- und -bereitstellungskosten, Potenziale zur Nutzung erneuerbarer Energien und den jährlichen Energiebedarf.

An dem Projekt beteiligten sich neben dem Fraunhofer ISE als Koordinator die Hochschule Flensburg, die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, der Deutsche Wasserstoff-Verband, der Energieversorger Green Planet Energy, das Ingenieurbüro Planet sowie Greenventory, ein Spin-off des Fraunhofer ISE und des Karlsruher Instituts für Technologie. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) förderte das Projekt mit knapp 2,5 Mio. Euro.