Grüner Wasserstoff aus Afrika gilt als Hoffnungsträger für die Dekarbonisierung schwer zu elektrifizierender Sektoren in Europa. Eine im Juni dieses Jahres auf der Webseite von „Nature“ veröffentlichte Studie untersuchte die Kostenwettbewerbsfähigkeit solcher Importe bis 2030 – mit ernüchterndem Ergebnis: Ohne politische Absicherungsmaßnahmen durch europäische Staaten bleibt der Wasserstoff aus Afrika zu teuer.

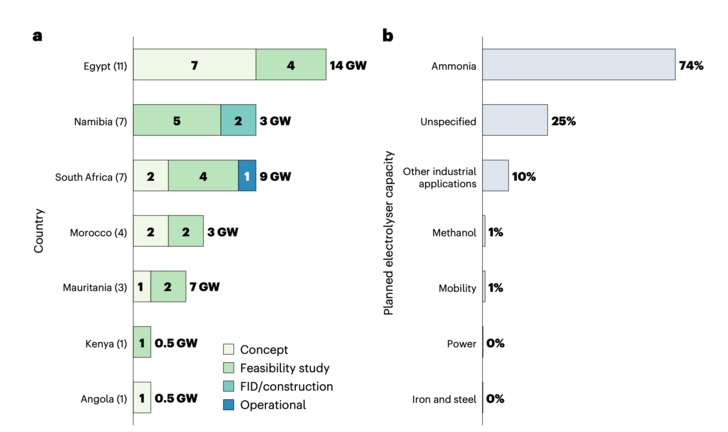

Die Untersuchung, an der Wissenschaftler von Universitäten in München, Zürich und Oxdord beteiligt waren, stützt sich auf geobasierte Modelle zur Berechnung der Wasserstoffgestehungskosten (Levelized Cost of Hydrogen, LCOH) und analysiert vier realistische Finanzierungsszenarien. Demnach liegen die niedrigsten Produktionskosten für grünen Wasserstoff aus Afrika – in Form von Ammoniak exportiert – zwischen 4,20 und 4,90 Euro pro Kilogramm. Erst durch gezielte De-Risking-Maßnahmen könnten einzelne Standorte auf ein wettbewerbsfähiges Niveau von rund 3,20 Euro pro Kilogramm kommen. Dies wäre laut Studie beispielsweise in Mauritanien um das Jahr 2030 möglich.

Nur 2,1 Prozent der untersuchten Standorte könnten unter aktuellen Zinsbedingungen mit De-Risking wettbewerbsfähig sein. Viele dieser Standorte befinden sich jedoch in politisch instabilen Regionen wie Teilen der Westsahara, Zentral-Algerien oder an der Grenze zwischen Sudan und Ägypten. In diesen Gebieten sind Investitionsgarantien durch internationale Organisationen wie die Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) kaum verfügbar, was die Realisierbarkeit großer Projekte weiter einschränkt.

Ein weiteres Problem ist das Missverhältnis zwischen Projektgröße und volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. So erfordert das geplante Wasserstoffprojekt Aman in Mauritanien Investitionen von rund 40 Milliarden US-Dollar – das Vierfache des Bruttoinlandsprodukts des Landes im Jahr 2021. Hinzu kommen Herausforderungen wie der Mangel an lokalen Fachkräften für den Ausbau der Windenergie, Wasserknappheit in bestimmten Regionen sowie hohe Auslandsschulden vieler afrikanischer Staaten.

Die Studie weist zudem auf die internationale Konkurrenz hin: Länder wie Chile, Oman oder Saudi-Arabien verfügen über bessere institutionelle Rahmenbedingungen, eigene Finanzmittel und strategisch günstigere Lagen. Auch europäische Länder wie Spanien bieten vergleichsweise niedrige Produktionskosten und eine bessere Anbindung an Abnehmermärkte.

Die Nature-Autoren empfehlen daher gezielte politische Unterstützung durch europäische Staaten und internationale Organisationen. Diese sollte jedoch an Bedingungen geknüpft sein, etwa an lokale Wertschöpfung und industrielle Nutzung des Wasserstoffs. Länder mit bestehenden industriellen Strukturen wie Marokko, Ägypten, Südafrika oder Kenia könnten davon stärker profitieren als etwa Namibia oder Mauritanien.

Langfristig könnten auch intra-afrikanische Abkommen zur Produktion und Nutzung von grünem Wasserstoff sinnvoll sein. Solche Ansätze könnten helfen, Entwicklungsimpulse zu setzen und einseitige Exportstrukturen zu vermeiden.