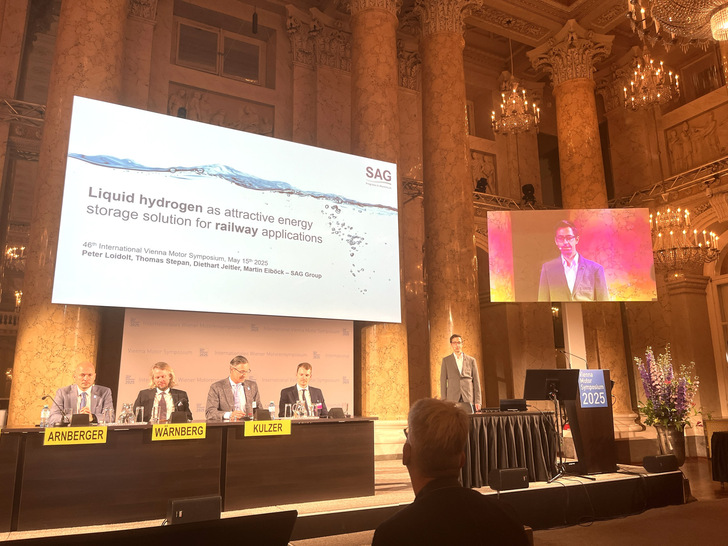

Forscher der SAG Group haben auf dem 46. Internationalen Wiener Motorensymposium eine Studie präsentiert, die flüssigen Wasserstoff als technisch machbare und wirtschaftlich tragfähige Lösung für den emissionsfreien Bahnverkehr auf nicht-elektrifizierten Strecken einordnet.

Die Technologie könnte besonders in Ländern mit großen nicht-elektrifizierten Schienennetzen zum Einsatz kommen. In den USA sind beispielsweise weniger als 1 % der rund 225.000 Kilometer Schienennetz elektrifiziert.

In Bezug auf die Effizienz des Antriebes wäre eine vollständige Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken ideal. Deshalb will die Deutsche Bahn diesen Anteil auch erhöhen. Bis 2030 soll der elektrifizierte auf 65 % der Strecken steigen. Laut Deutschem Bundesministerium für Digitales und Verkehr kostet die Installation von Oberleitungen allerdings zwischen 1,4 und 3,6 Millionen Euro pro Kilometer - eine hohe Investition, die vor allem für stark befahrene Strecken lohnt. Es bleibt also die Frage: Was tun auf den übrigen Strecken?

Alternative Antriebe für Züge im Vergleich

Die Studie mit dem Titel "Flüssiger Wasserstoff als attraktive Energiespeicherlösung für Bahnanwendungen" vergleicht Wasserstoff-Brennstoffzellen-Systeme und batteriebasierte Systeme mit konventionellen Oberleitungssystemen. Bei den Wasserstoffsystemen unterscheiden die Forscher zwischen gasförmigen Hochdruckspeichern und Flüssigwasserstoffspeichern.

„Flüssiger Wasserstoff bietet eine außergewöhnliche Energiedichte und Effizienz und ist damit eine überlegene Wahl für schwere Anwendungen mit großer Reichweite wie der Eisenbahn“, folgert Peter Loidolt, Leiter der Forschung und Entwicklung bei der SAG Group und Mitautor der Studie.

Flüssiger Wasserstoff benötigt im Vergleich zu gasförmigem Hochdruck-Wasserstoff deutlich weniger Platz. Bei vorgegebenem Volumen kommt man also auf größere Reichweiten. Das ist vor allem auf langen, abgelegenen Strecken mit insgesamt schwacher Infrastruktur ein Vorteil. Unterm Strich ist der Einsatz von flüssigem Wasserstoff damit für dieses Gebiet technisch machbar und wirtschaftlich tragfähig, befinden die Fachleute der SAG Group. „Die Investition in die Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff ist ein strategischer Schritt in Richtung einer nachhaltigen Verkehrszukunft", sagt Karin Exner-Wöhrer, Geschäftsführerin der SAG Group.

Die SAG Group geht auf die Salzburger Aluminium AG zurück und ist ein führender Hersteller von Alumiumtanks für LKW und bezeichnet sich als Technologieführer im Bereich kryogener Tanksysteme für LNG & LH2 (Liquefied Natural Gas & Liquid Hydrogen)