Normen bieten Rechtssicherheit. Sie können etwa in Gesetzen als Erfüllungsoption herangezogen werden. Normen definieren Schnittstellen zwischen einzelnen Bereichen und stärken den internationalen Handel durch Marktzugang für Produkte und Dienstleistungen. Normen ermöglichen durch die Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung in Normungsgremien eine frühzeitige Weichenstellung für die Umsetzung neuer Technologien. Zudem tragen sie zur Verbrauchersicherheit bei, indem sie Mindeststandards und Sicherheitsanforderungen festlegen und diese entsprechend dem aktuellen Stand anpassen – dies auch häufig freiwillig, bevor Gesetze greifen.

In der Gasversorgungswirtschaft regeln Normen zum Beispiel die Qualität des Energieträgers und definieren Schnittstellen. Davon profitieren der Handel und die Zusammenarbeit von Unternehmen. Die Verbrauchersicherheit wiederum erhöhen Normen zum klimafreundlichen Betrieb von Leitungssystemen oder zu deren Überprüfungszyklen und Bauteilbeschaffenheit.

In diesem Sinne unterstützt auch das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Verbundprojekt „Normungsroadmap Wasserstofftechnologien“ den Wasserstoff-Markthochlauf aktiv, indem es dazu beiträgt, ein umfassendes technisches Regelwerk für Wasserstofftechnologien aufzubauen.

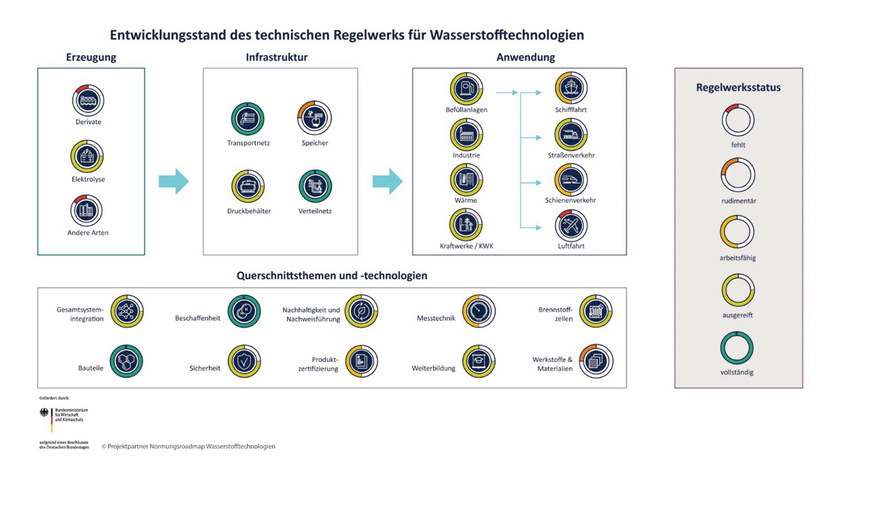

Das im Januar 2023 gestartete Projekt gibt einen Überblick über den Status quo der Normung und Standardisierung im Bereich Wasserstofftechnologien, erfasst die Anforderungen und Herausforderungen für die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserstoffwirtschaft und leitet daraus Handlungsbedarfe für zukünftige technische Regelwerke ab. Auf der Grundlage dieser Empfehlungen werden konkrete Normungsprojekte initiiert und realisiert.

Alle an einem Tisch

„Durch die Normungsroadmap wurde im Bereich der technischen Regelsetzung für Wasserstofftechnologien Transparenz geschaffen. Sie bildet den Runden Tisch für alle Stakeholder“, sagt Dennis Klein, Leiter der Normungsroadmap beim DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches. Der DVGW ist zusammen mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN) Projektleiter und Initiator des Vorhabens. Daneben sind noch die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (DKE), der Verein für die Normung und Weiterentwicklung des Bahnwesens (NWB), der Verband der Automobilindustrie (VDA), der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) sowie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) an der Initiative beteiligt.

„Alle relevanten Akteure und Regelsetzer arbeiteten gemeinsam an einem übergreifenden, kohärenten und abgestimmten Fahrplan, der die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung bis zur Anwendung berücksichtigt“, erläutert Klein die Vorteile des Konzepts. Diese Art der Zusammenarbeit und Vernetzung sorge dafür, dass die Vielzahl der im Bereich der Wasserstofftechnologien laufenden Tätigkeiten, Initiativen und Projekte rund um das Thema Normung einfließen. Zudem wird Doppelarbeit vermieden – auf dem Weg, ein weitreichendes Normungsnetzwerk auch auf europäischer und internationaler Ebene zu etablieren.

© DVGW

Förderung beschleunigt Normung

Grundlage dafür war zunächst eine gemeinsame Bestandsanalyse der bereits nutzbaren Regelwerke für Wasserstoff, die in einer kontinuierlich aktualisierten Datenbank öffentlich und kostenfrei zur Verfügung gestellt wird (siehe Hinweis am Artikelende). Darauf aufbauend wurde mittels Gap-Analyse der notwendige Normungsbedarf ermittelt und in Form von Handlungsempfehlungen zu einer Roadmap zusammengefasst. Diese Empfehlungen wurden in 40 Arbeitsgruppen der Normungsroadmap in enger Abstimmung mit Experten und Expertinnen der relevanten Normungsgremien erarbeitet. Letztere konnten auf dieser Basis einen Antrag zur Förderung der Durchführung eines Normungsprojekts beim Bundeswirtschaftsministerium stellen. „Eine Vielzahl von Projekten wurde erst durch die Förderung ermöglicht, die sonst unter regulären Umständen absehbar nicht oder nur mit deutlich zeitlicher Verzögerung durchgeführt worden wären“, macht DVGW-Mitarbeiter Klein deutlich.

Mittlerweile sind 191 Normungsprojekte gestartet und 312 Handlungsempfehlungen ausgesprochen. 69 sogenannte Umsetzungsprojekte erhielten eine Förderung, davon sind aktuell sechs bereits umgesetzt. Bis zum Jahresende sollen voraussichtlich 27 Umsetzungsprojekte abgeschlossen sein.

Von den 69 geförderten Normungsprojekten sind rund 47 auf nationaler, 14 auf europäischer und acht auf internationaler Ebene angesiedelt. 13 betreffen den Themenbereich Erzeugung, 18 den Themenbereich Infrastruktur, 18 die Anwendung, 15 die Qualitätsinfrastruktur und fünf den Themenbereich Weiterbildung, Sicherheit, Zertifizierung.

Der Nutzwert der Normungsarbeit liegt ganz konkret darin, dass sie transparent und öffentlich zugänglich für alle Anwender ist. Ein Normungsfahrplan schließt Dopplungen aus, baut effizient und abgestimmt aufeinander auf und definiert den besten Informationsstand, der durch den Austausch und das Teilen von Wissen unter Experten und Expertinnen möglich ist. Zum Beispiel konnten durch die Projektförderung Ergebnisse aus der deutschen Forschung zu Sicherheitsanforderungen an Druckbehälter, Rohrleitungen und Bauteile in die Normen eingearbeitet werden. Dies wurde möglich durch die Finanzierung von Experten, die Zeit für diese Umsetzung investierten.

„Genau dies wird zukünftig Abstimmungen und Wasserstoff-Projekte extrem beschleunigen“, ist sich Normungsexperte Klein sicher. Beim Leitungsnetz zum Beispiel werde es künftig nicht mehr nötig sein, jeden Werkstoff einzeln auf seine Wasserstoff-Tauglichkeit zu prüfen. Denn eine Norm liefert die Bewertung für den zu verwendenden Werkstoff und ersetzt eigene mehrtägige Prüfungen. Das wiederum reduziert Zeit und Kosten bei jeder einzelnen Nutzung und erleichtert auch Herstellern wie Stahlproduzenten die Arbeit. Der Hintergrund ist hier, dass standardisierte Anleitungen für Planung, Bau und Wartung bereits verfügbar sind und außerdem Entlastung im Falle eines Schadens bieten.

Wertvoller Input durch das Innovationsprogramm Wasserstoff

Durch seine Expertise im Bereich Wasserstoff habe der DVGW mit seinen Mitgliedern maßgeblich Wissen eingebracht und zur Vervollständigung des H2-Regelwerks beigetragen, so Klein. Allein 30 der 69 Umsetzungsprojekte haben davon profitiert. Entscheidende Schlüsselregelwerke, insbesondere im Bereich der leitungsgebundenen Infrastruktur, der Speicher sowie der Anwendungen, liegen in der Verantwortung des DVGW und seines DIN-Normenausschusses NAGas.

Wertvollen Input liefert hier unter anderem das im Jahr 2020 mit einem Budget von 15 Millionen Euro gestartete DVGW-Innovationsprogramm Wasserstoff. Diverse Erkenntnisse sind hier in die Erstellung von Regelwerken und Normen eingeflossen. Klein nennt hier zwei Beispiele: Eines ist die H2-Sicherheit, konkreter Gefährdungsbereiche an Leitungen zur Atmosphäre, im Zusammenhang mit dem Umsetzungsprojekt G 442 Explosionsgefährdete Bereiche an Ausblaseöffnungen von Leitungen zur Atmosphäre. Das zweite sind Normungsvorhaben zur molekularen H2-Dichtheit von Armaturen sowie zur H2-Toleranz von Armaturen im Allgemeinen und Absperrarmaturen im Speziellen. Diese Normen bilden die Grundlage für das neue DVGW-Merkblatt G 405 Umstellung von Bestandsarmaturen auf Wasserstoff, das Fachleuten hilft, bestehende Anlagen auf Wasserstoff umzurüsten.

Projektpartner Normungsroadmap Wasserstofftechnologien

Nationale, europäische und internationale Normen

Je nach Komplexität und Diskussionsbedarf dauert die Erarbeitung einer Norm oder eines Regelwerks ein bis drei Jahre, erläutert Experte Klein. Klar ist, dass auf europäischer oder internationaler Ebene der Abstimmungsbedarf meist größer ist. Dabei gilt es, zunächst den richtigen Rahmen zu definieren. So ist etwa ein Elektrolyseur ein internationales Produkt und bedarf daher einer internationalen Norm. „Mit Blick auf den Export nutzt es mir hier nichts, eine Regel oder Norm für Europa oder Deutschland zu schreiben“, verdeutlicht Klein. Gleiches gilt hinsichtlich der Qualitätskriterien für Wasserstoff. Schließlich wird dieser nicht nur in Deutschland produziert, sondern in ganz Europa und voraussichtlich auch aus aller Welt importiert.

Anders sieht es bei der Infrastruktur aus. Mit Blick auf den Hydrogen-Backbone konstatiert Klein: „Dies ist ein europäisches Projekt. Dementsprechend brauchen wir hier europäische und nationale Regelungen.“ Es werde schließlich keine Wasserstoff-Pipelines nach China oder in die USA geben.

International sieht man beim DVGW Europa und insbesondere Deutschland als Vorreiter und Treiber im Bereich Wasserstoff. Einen zusätzlichen Effekt erwartet man sich von der Normungsroadmap. „Durch die Förderung wird Deutschland in die Lage versetzt, bei europäischen und internationalen Projekten eine Führungsrolle zu übernehmen und Normen gezielt im Sinne der Nationalen Wasserstoffstrategie voranzutreiben“, betont Klein.

Auch Aus- und Weiterbildung im Blick

Ein wichtiger Teil der Normungsarbeit ist das Thema Aus- und Weiterbildung. Dieser nahm sich der Arbeitskreis 5 (Weiterbildung, Sicherheit, Zertifizierung) der Normungsroadmap an. Unter anderem erarbeiten dort der DVGW und sein DIN-Normenausschuss NAGas einen technischen Report. Dieser soll dabei unterstützen, Fachkräfte für einen sicheren Umgang mit Wasserstoff zu qualifizieren, damit diese für die Transformation in eine klimaneutrale Zukunft mit Wasserstoff gewappnet sind. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen sich dann auch in der Arbeit der beruflichen Bildung des DVGW niederschlagen. Aktuell bietet die DVGW berufliche Bildung bereits ein umfangreiches Programm an Schulungen und Seminaren zu Wasserstoff an. Dazu zählen etwa der Zertifikatslehrgang „Fachkompetenz H2“ oder die „H2 Academy by DVGW“, die in Kooperation mit Siemens durchgeführt wird.

Insgesamt lobt man beim DVGW das effiziente Arbeiten im Rahmen der „Normungsroadmap Wasserstofftechnologien“. Von den insgesamt 40 Arbeitsgruppen konnten 35 ihre Arbeiten bereits abschließen, berichtet Normungsexperte Klein. Die Effizienz schlägt sich auch in den Gesamtkosten für das Normungsprojekt von knapp 10 Millionen Euro nieder. „Normung ist wichtig, aber sie muss auch in einem gesunden Verhältnis sein“, sagt Klein. Mit Blick auf den teilweise hohen bürokratischen Aufwand im Bausektor betont er: „Eine Wasserstoffwirtschaft muss einerseits sicher, aber andererseits auch schlank funktionieren.“