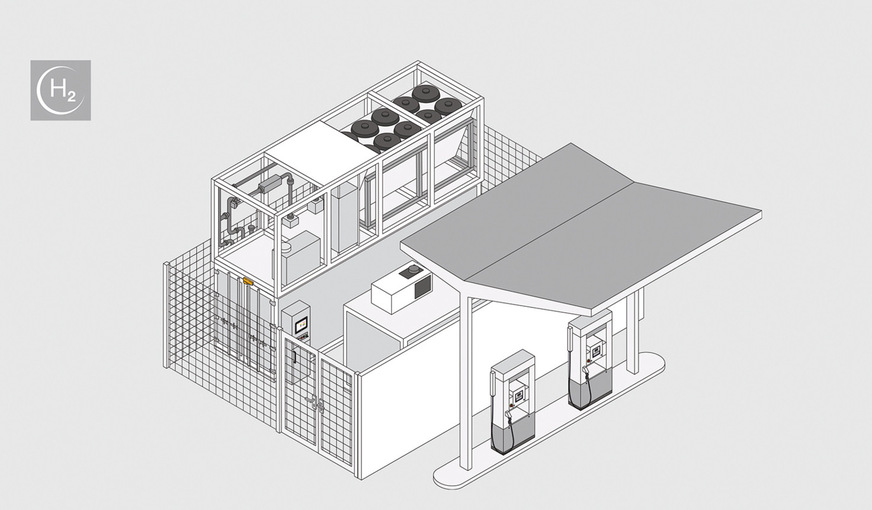

Wasserstofftankstellen benötigen eine Reihe von Sensoren für den sicheren Betrieb. Insbesondere beim Tankvorgang ist es wichtig, die Temperatur und den Druck des Wasserstoffes zuverlässig zu erfassen. Auch die Bestimmung der Wasserstoffkonzentration in der Umgebungsluft ist eine sicherheitsrelevante Messgröße. In Zukunft könnte auch die Messung der Wasserstoffreinheit eine wichtige Rolle spielen.

Die Kälte- und Systemtechnik GmbH (Kustec) aus Österreich ist auf Kühlsysteme für Wasserstofftankstellen spezialisiert. Beim Betanken heizt sich der Wasserstoff durch den Druckabfall auf – anders als bei den meisten anderen Gasen. Da die Temperatur bei gängigen Wasserstofftanks auf 85 °C begrenzt ist, muss das Gas vor dem Tanken heruntergekühlt werden. Für die Überwachung des Tankvorganges sind präzise Sensoren notwendig, die Druck und Temperatur überwachen können. Kustec setzt dafür die Sensoren des Schweizer Herstellers Trafag AG ein, die für explosionsgefährdete Zonen geeignet sind.

Eine Besonderheit: Die Temperatursensoren von Trafag sindi für mehrere Ex-Zonen zertifiziert. Bei der Konzeption einer Wasserstofftankstelle definiert der Anbieter die Ex-Zonen. Früher war es üblich, bei Wasserstofftankstellen die Ex-Zone 1 auszuweisen, sagt Trafag-Geschäftsführer Markus Degasperi. In der Ex-Zone 1 können explosionsfähige Wasserstoff-Luft-Gemische bei normalem Betrieb auftreten. Daher müssen die Sensoren eigensicher sein und im Schaltschrank sind Trennschalter nötig. Heute versuchen die Anbieter mit Zone 2 zu arbeiten, in der bei normalem Betrieb keine explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann, damit die Trennschalter entfallen können. Um den Anbietern aber Flexibilität bei den Ex-Zonen zu bieten, sind die Trafag-Sensoren für Zone 1 und 2 geeignet. Trafag bietet die Temperatursensoren in zahlreichen Ausführungen an. Dabei können die Kunden zwischen unterschiedlichen Messtechnologien und Kabelkonfektionen wählen. Kustec setzt in seinen Vorkühlanlagen in den Zapfsäulen eigensichere Temperatursensoren mit 20 m langen Kabeln ein.

Dünnfilm-auf-Stahl-Sensoren für die Druckbestimmung

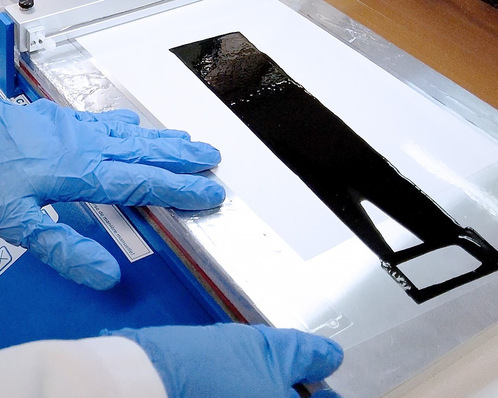

Auch die Drucksensoren, die Kustec verwendet, kommen von Trafag. Es handelt sich um Dünnfilm-auf-Stahl-Sensoren. In Dünnfilm-Druckmesszellen befinden sich auf der dem Medium abgewandten Rückseite der Dünnfilm-Membran mehrere elektrische Widerstände, die zu einer Wheatstoneschen Messbrücke zusammengeschaltet sind. Unter Druck verformt sich die Membran und die Widerstände werden je nach Position gestaucht oder gedehnt. Dabei verändert sich der Widerstand proportional zum Druck.

Die Herausforderung liegt darin, ein Membran-Material zu entwickeln, dass für Wasserstoff kaum durchlässig ist und nicht im Kontakt zu Wasserstoff versprödet. Denn durch die Membran eines Dünnfilm-auf-Stahl-Sensors können mit der Zeit Wasserstoffatome hindurch diffundieren und eine Signaldrift auslösen. Besonders hohe Temperaturen verstärken die Drift.

„Wichtig ist, wie verlässlich ein Sensor ist“, sagt Degasperi. Auf Genauigkeit und Langzeitstabilität komme es an. Besonders die Drift des Sensorsignals muss man verhindern. Drucksensoren von Wasserstoffsensoren müssen bis 1.000 bar messen. Für die Freigabe des Tankvorgang müssen sie auch 0 bar sicher detektieren können. Ist der Nullpunkt weggedriftet, gibt es ein Problem. „Dann ist kein Start mehr möglich“, so Degasperi.

© iStock.com/Scharfsinn86, Pilz GmbH & Co. KG

Titannitrid-Beschichtung reduziert Wasserstoff-Diffusion

Auch beim Sensorhersteller Alexander Wiegand (Wika) ist die Drift des Sensorsignals ein Thema. Eine äußere Beschichtung mit Gold kann helfen, denn der Diffusionskoeffizient Wasserstoff durch Gold ist um Größenordnungen kleiner als bei Stahl. Aber Gold ist teuer. Hinzu kommt: „Die Front von außen zerkratzt leicht“, sagt Christian Wirl, Portfolio Manager Wasserstoff bei Wika. Jeder Kratzer verringere die Wirkung des Goldes oder eliminiere sie gar zu Gänze.

Wika hat deshalb eine Alternative zur Goldbeschichtung entwickelt. Das Unternehmen verwendet eine nur wenige Nanometer dicke Titannitrid-Beschichtung, um den Sensor vor Wasserstoff zu schützen. Der Sensorkörper selbst besteht aus der Kobalt-Chrom-Nickel-Legierung Elgiloy, die ausreichend elastisch ist. Die Titannitrid-Beschichtung befindet sich auf der Rückseite des Sensorkörpers zwischen einer Isolationsschicht und der eigentlichen Widerstandsschicht. In dieser Position ist die Schutzschicht vor mechanischer Beanspruchung und Kratzern geschützt. Die Titannitrid-Beschichtung bietet auch den Vorteil, dass sie weniger kostet als eine Goldbeschichtung. Laut Wirl kann man diese Drucksensoren komplett metallisch abdichten. Dadurch fällt eine Elastomer-Dichtung weg, die für atomaren Wasserstoff durchlässiger als eine aus Metall ist.

Wika hat den neuen Sensor in seinem Labor am Hauptstandort in Klingenberg entwickelt und getestet. Die Tests haben ergeben, dass die Titannitrid-Beschichtung die Signal-Drift ähnlich gut verhindert wie eine Goldbeschichtung. In Punkto Robustheit soll der Aufbau aber deutliche Vorteile bieten und ist auch für hohe Temperaturen geeignet. Die neue Technologie kann für Drucksensoren mit einem Messbereich von 0 bis 1000 bar zum Einsatz kommen. Wika hat bereits begonnen, die Titannitrid-Beschichtung in die Endprodukte zu implementieren. Den Auftakt machen elektronische Drucksensoren für explosionsgeschützte Bereiche. Für die Temperaturmessung setzt Wika Thermoelemente ein, die laut Wirl im Vergleich zu Platin-Widerstand-Sensoren druck- und vibrationsbeständiger sind und schnell auf Temperaturänderungen reagieren (siehe HZwei 03/2025, Seite 37).

Auch die Vega Grieshaber KG bietet Metall-Dünnfilm-Sensoren für die Druckmessung von Wasserstoff bis 1.000 bar an. „Wir bauen diese Messzellen bevorzugt trocken, also ohne Ölfüllung als Übertragungsmedium, um die negativen Auswirkungen der Wasserstoffdiffusion auf das Öl zu vermeiden“, sagt Vega-Vertriebsingenieur Nils Springmann. Für seine ölgefüllten metallischen Messzellen setzt das Unternehmen optional Gold- oder Gold-Rhodium-Beschichtungen ein. Piezoresistive Messzellen mit Ölfüllung und Goldbeschichtung kommen im Niederdruckbereich bis zu 40 bar zum Einsatz. Bei diesen Sensoren wirkt Druck auf eine Edelstahlmembran und die dahinterliegende Ölfüllung. Im Öl befindet sich ein Halbleiterelement, das auf die Verformung mit einer Widerstandsänderung reagiert. Bei solchen Piezo-Sensoren sind laut Springmann Goldbeschichtungen sinnvoll. Sie verhindern, dass Wasserstoffmoleküle durch die dünne Membran hindurch diffundieren und das Messsignal stören.

Keramisch kapazitive Druckmessungen für den niedrigen Druckbereich

Keramisch kapazitive Druckmessungen für den niedrigen Druckbereich Für Drücke von weniger als 100 bar setzt Vega auf keramisch-kapazitive-Messungen. „Alle Messstellen mit geringeren Drücken, ab 100 bar abwärts, messen wir keramisch-kapazitiv mit einer trockenen keramischen Messzelle. Damit haben wir bisher sehr positive Erfahrungen gesammelt“, sagt Springmann. Trockene keramische Messzellen haben laut Springmann Vorteile bei der Robustheit und Langzeitstabilität. „Die Leckraten sind für die meisten Anwendungen vernachlässigbar klein“, so Springmann. Bei keramisch-kapazitiven Drucksensoren wirkt der Druck auf eine keramische Membran, was eine Kapazitätsänderung zur Folge hat. Der kapazitive Keramiksensor funktioniert dabei wie ein Plattenkondensator. Durch den Druck verringert sich der Abstand zwischen den Elektroden und die Kapazität steigt.

© Pilz GmbH & Co. KG

Wasserstoffreinheit bestimmen

Druck und Temperatur sind wichtige Parameter beim Tanken von Wasserstoff, aber nicht die einzigen. Die Neoxid Hydrogen AG konzentriert sich auf Sensoren zur Detektion der Wasserstoffreinheit und der Wasserstoffkonzentration. Dabei setzt das Unternehmen die Wärmeleitfähigkeit eines Gasgemisches als Messgröße ein. Das Messsignal kann Verunreinigungen im Wasserstoff bis in den ppm-Bereich genau detektieren. Die Reinheit von Wasserstoff ist eine wichtige Größe, wenn das Gas als Brennstoff in einer Brennstoffzelle zum Einsatz kommt. Verunreinigungen wie Kohlenmonoxid oder die Oxide von Schwefel oder Stickstoff wirken als Katalysatorgifte und können die Leistung und die Lebensdauer der Brennstoffzelle erheblich vermindern. Daher setzt man für Brennstoffzellen-Antriebe Wasserstoff 3.7 ein, der eine Reinheit von mehr als 99,97 % aufweist.

Bei heutigen Tankstellen, die den Wasserstoff aus PEM-Elektrolyseuren aus unmittelbarer Nähe beziehen, sei die Reinheit kein Problem, sagt Neoxid-Geschäftsführer Dieter Ostermann. Das werde sich aber ändern, wenn immer mehr Tankstellen das Gas aus dem Wasserstoffkernnetz beziehen. Dann geht es nicht mehr ohne Reinheitssensoren. Denn in den Leitungen, die auch Abschnitte enthalten, die von Erdgasbetrieb umgewidmet sind, muss man mit Verunreinigungen rechnen, die im Bereich von 1 % liegen. Ostermann rechnet damit, dass in den Autos Sensoren verbaut werden, die den Tankvorgang stoppen, wenn die Qualität nicht stimmt. Aber auch in den Tankstellen selbst werden dann Reinheitssensoren unvermeidlich sein.

Laut Ostermann ist Neoxid der einzige Anbieter, der die Wasserstoffkonzentration im Betrieb bei hohen Drücken ohne eine aufwändige Probenaufbereitung und Messung im Gaschromatographen messen kann. Die Messung der Wärmeleitfähigkeit ändert die Gaszusammensetzung nicht und das Messsignal durchläuft eine Kompensation von Druck, Temperatur und Feuchte. Dadurch kann man den Anteil an Wasserdampf von anderen Verunreinigungen unterscheiden.

© Vega

Sensoren für Wasserstoffkonzentration in der Luft

Eine weitere Anwendung für die Neoxid-Sensoren besteht in der Messung der Wasserstoffkonzentration in der Luft. Gaswarngeräte können damit Leckagen erkennen und vor explosionsfähigen Wasserstoff-Luft-Gemischen warnen. Für diese Anwendung eignet sich nicht nur die Messung der Wärmeleitfähigkeit. Meist nutzt man Pellistoren, die auf dem Prinzip der katalytischen Verbrennung basieren. Im Sensor verbrennt Wasserstoff und erzeugt so je nach Konzentration eine zusätzliche Wärmemenge, die man detektiert. Dabei wertet die Elektronik die Temperaturänderung an der Sensoroberfläche aus und bestimmt daraus eine Gaskonzentration. Die Sensitivität von Pellistoren reicht bis unterhalb von 5 % der unteren Explosionsgrenze. Die Vorteile katalytischer Sensoren liegen laut Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM in ihrem einfachen Funktionsprinzip, der unkomplizierten Installation und einer zuverlässigen Kalibrierung. Moderne Pellistoren haben aber auch einige Nachteile. Vor allem hohe Betriebstemperaturen, eine hohe Leistungsaufnahme und die Anfälligkeit für Katalysatorgifte schlagen negativ zu Buche.

Steuerungssysteme nutzen Sensorsignale zur Fehlererkennung

Genaue Sensoren, die den Ist-Zustand zuverlässig erfassen, sind das eine. Das andere sind Steuerungssysteme, die auf der Basis der Messwerte Fehler erkennen und automatisch reagieren. Das Unternehmen Pilz stellt Steuerungssysteme, die Gaslecks durch die Auswertung von Gas-Detektoren erkennen und Temperatur, Druck, Füllstand, Spannung und Strom überwachen. Sie erkennen Fehler im Millisekundenbereich und leiten vordefinierte Sicherheitsreaktionen ein, wenn die vom Hersteller des Wasserstoff-Tanks festgesetzten Grenzwerte für die Befüllung und Entleerung nicht eingehalten werden. Falls es während des Betankens eines Fahrzeugs zu Fehlfunktionen kommt, schaltet die Steuerung ein elektronisches Sicherheitsventil, um etwa einen Not-Halt des Vorgangs auszulösen oder die Leistung eines Kompressors zu drosseln.

© Neoxid

Das Steuerungssystem von Pilz überwacht die kritischen Grenzwerte für Druck, Temperatur und die Be- und Entladegeschwindigkeit des Wasserstoffs. Zudem analysiert es den Druckgradienten, um Anomalien oder Fehler frühzeitig zu erkennen. Denn ein schneller Druckabfall kann ein Hinweis auf Leckagen sein. Dabei erreicht das Sicherheitssystem eine Genauigkeit von 1 %. Überwacht es den Druckbereich einer Wasserstofftankstelle von 0 bis 1.000 bar, beträgt die messtechnische Abweichung 10 bar. Damit kann man laut Pilz das Sicherheitsniveau SIL 3 gemäß IEC 62061 einhalten.

Neben der Überwachung von Druck und Temperatur während des Tankvorgangs sind bei Wasserstofftankstellen auch die Erkennung von Wasserstofflecks, Flammen und Rauch erforderlich. Das Überwachungssystem von Pilz kommt in Frankreich bereits bei einer Reihe von Tankstellen zum Einsatz.

Ein wichtiger Aspekt von Steuerungssystemen ist die Cybersicherheit. Denn unberechtigte Zugriffe auf Steuerungssysteme in der Wasserstoffwirtschaft können ein großes Sicherheitsrisiko darstellen. Pilz bietet daher auch Systeme für das Zugangs- und Berechtigungsmanagement an, die bei der Daten- und Netzwerksicherheit, der Authentifizierung von Nutzerinnen und Nutzern und dem Zugangsmanagement unterstützen.

So ist sichergestellt, dass im Zusammenspiel von Sensorik und Überwachungselektronik sowohl Menschen als auch Wasserstoffanlagen gut geschützt sind.